<ul id="64yqa"></ul> <ul id="64yqa"></ul>

動態 · 中心

DYNAMIC CENTER

作者:智信禾

時間:2024-11-04

地名,是人們賦予某一特定空間位置上自然或人文地理實體的專有名稱,包括自然地理實體名稱、行政區劃名稱、街路巷名稱、具有重要地理方位意義的地理實體名稱等。《商標法》第十條第二款對地名注冊為商標作出了規制:“縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名,不得作為商標。但是,地名具有其它含義或者作為集體商標、證明商標組成部分的除外;已經注冊的使用地名的商標繼續有效。”由此引申出兩個問題:第一,如何理解地名“具有其它含義”;第二,包含地名的商標在近似判斷時是否有特別之處。

一、地名“具有其它含義”的判斷

《北京市高級人民法院商標授權確權行政案件審理指南》規定:訴爭商標標志或者其構成要素含有縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名,但是整體上具有其它含義的,可以認定其不屬于商標法第十條第二款所規定的情形。具有下列情形之一的,可以認定訴爭商標整體上具有其它含義:(1)訴爭商標僅由地名構成,該地名具有其它含義的;(2)訴爭商標包含地名,但訴爭商標整體上可以與該地名相區分的;(3)訴爭商標包含地名,整體上雖不能與該地名相區分,但經過使用足以使相關公眾將其與之區分的。以下分別舉例說明上述情形。

例如,“朝陽”、“大同”等,除是行政區名稱外還作為漢語詞匯具有其它含義,即屬于第(1)種情形。“上海灘”雖包含“上海”,但電視劇《上海灘》的成功使得“上海灘”已產生區別于“上海”的含義,屬于第(2)種情形。在(2020)最高法行再370號關于“哈爾濱小麥王”商標駁回復審案件中,最高人民法院認為:訴爭商標為文字商標,由中文文字“哈爾濱小麥王”構成,其中包含有縣級以上行政區劃名稱“哈爾濱”,即訴爭商標屬于商標行政案件司法解釋第六條規定的由地名與其他要素組合而成的商標,需從訴爭商標整體考察其是否區別于地名......在案證據可以證明,“哈爾濱”系列啤酒產品經過哈爾濱啤酒公司長期、大量的使用和持續、廣泛的宣傳,已經具有了較高的市場知名度,相關公眾在看到“哈爾濱”商標時,可以將其與啤酒等商品的提供者哈爾濱啤酒公司建立起較為穩定的產源聯系......因此,整體而言,訴爭商標“哈爾濱小麥王”易被相關公眾識別為哈爾濱啤酒的系列產品之一,具有區別于地名的其它含義。該案例即屬于第(3)種情形。

二、包含地名的商標在進行近似判斷時,不應僅以地名部分相同而認定近似

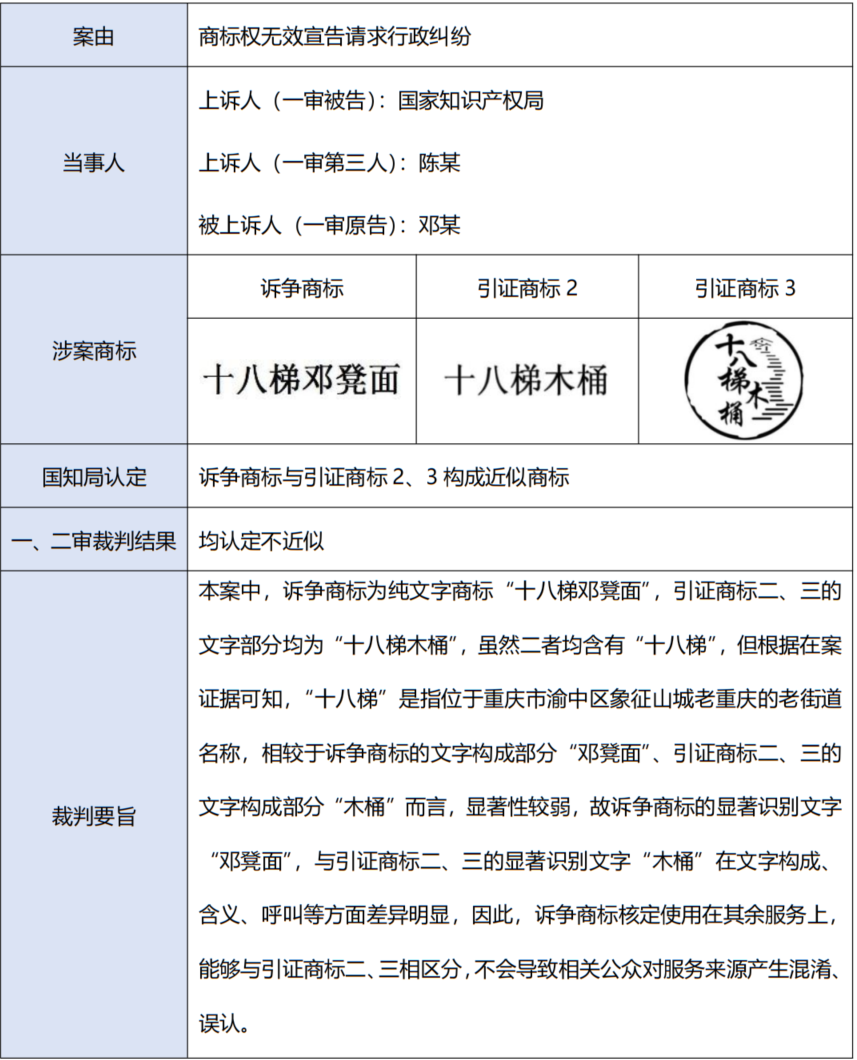

一般而言,在二商標包含兩個以上相同字詞時,認定近似的可能性較高。但地名通常有著較為固定的字詞組合及含義指向,屬于公共領域的詞匯,在二商標包含相同地名的情況下如何判斷是否近似,下文以(2024)京行終5778號判決為例進行分析。

地名作為指代特定區域的詞匯,具有一定的公共屬性,使用在商標中通常僅能指向該特定地區,而較少能夠直接指向某一商品/服務提供者,顯著性較弱。故而在二商標均包含同一地名的情況下,不能僅以包含相同地名便認定商標整體近似,而應將比對重點放在除地名外的其余部分。

當然,如本文第一點所述,地名還存在具有其它含義的情況,故而涉及具體案件時并非一概而論,應當結合具體案件情況進行具體分析。